近年、ナチュラルで温かみのある空間づくりに人気の「ウッドブラインド」。かつてはアルミ製が主流だったブラインドも、今では木の質感を楽しめる製品が手に入りやすくなり、リビングや寝室、書斎などさまざまな部屋で選ばれるようになりました。

木ならではの自然な風合いと、やさしく光を取り込むスラットのデザインは、シンプルながらもおしゃれな印象を演出してくれます。カラーも豊富で、ナチュラルなウッドカラーから、インテリアに映えるホワイトやブラック、アクセントになるビビッドな色合いまで幅広く展開されており、北欧風や和モダン、ミニマルスタイルなど、どんなテイストの部屋にもフィットします。

この記事では、そんなウッドブラインドの種類やデザイン、インテリアとの相性、メリット・デメリットを具体的に解説していきます。設置を検討している方や、カーテンとの違いに悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

ウッドブラインドの素材と構造|無垢材・ラダーテープの違いを解説

ウッドブラインドの魅力は、天然木ならではの風合いや、洗練されたスタイルだけではありません。素材や構造の違いによって、見た目や使い勝手にも差が出ます。ここでは、選ぶ際に知っておきたい「無垢材と集成材の違い」「ラダーコードとラダーテープの違い」についてわかりやすく解説します。

無垢材と集成材(集合材)の違いとは?

ウッドブラインドに使われる木材は、大きく分けて「無垢材」と「集成材(集合材)」の2種類があります。

無垢材は、一本の木から切り出された素材で、自然の木目や色合いがそのまま活かされているのが特徴です。木のぬくもりや高級感を感じやすく、空間に自然な存在感を与えてくれます。適切な環境で使用し、水滴などに注意すれば、長期間にわたって美しい状態を保つことができます。

一方、集成材は複数の木材を圧着して仕上げたもので、反りや割れが起きにくく、安定性に優れています。木目や色合いも比較的均一で、落ち着いた印象に仕上がるのが特徴です。コストパフォーマンスの良さや扱いやすさから、選ばれることも多くなっています。

それぞれに個性があるため、見た目の好みや使用する場所の条件に合わせて選ぶのがポイントです。

ラダーコード・ラダーテープとは?選び方のポイント

ウッドブラインドのスラット(羽根)をつなぎ、支えているのが「ラダーコード」や「ラダーテープ」です。この部分のデザインによって、ブラインド全体の雰囲気や遮光性にも違いが出てきます。

ラダーコードは細い紐状のコードでスラットを支えるスタイルです。軽やかで見た目がすっきりしているため、木の風合いをシンプルに楽しみたい方におすすめです。光も比較的多く通すため、自然光を活かしたい部屋との相性が良いでしょう。

一方のラダーテープは、幅のある帯状のテープでスラットを支える仕様です。テープの面積が大きい分、光漏れを抑える効果があり、より落ち着いた空間づくりに向いています。また、テープの色をアクセントとして活用することで、デザイン性を高めることも可能です。

シンプルさを重視するならラダーコード、遮光性やデザイン性を重視するならラダーテープ、というように選ぶと、自分のインテリアスタイルに合ったブラインドが見つかりやすくなります。

ウッドブラインドが映えるおしゃれなインテリア実例7選

ウッドブラインドは、ナチュラルな風合いとスタイリッシュな存在感を兼ね備えたアイテム。使う色や合わせる家具によって、さまざまなテイストのインテリアにマッチします。ここでは、ウッドブラインドと相性の良い人気スタイルを7つピックアップして紹介します。お部屋づくりの参考にしてみてください。

北欧インテリアに合うウッドブラインドの選び方

木の温もりを大切にする北欧スタイルには、明るめのナチュラルカラーのウッドブラインドがぴったりです。白壁や木製家具と組み合わせることで、シンプルで落ち着いた空間に。北欧ブランドのファブリックや雑貨と合わせると、より雰囲気のある空間を演出できます。

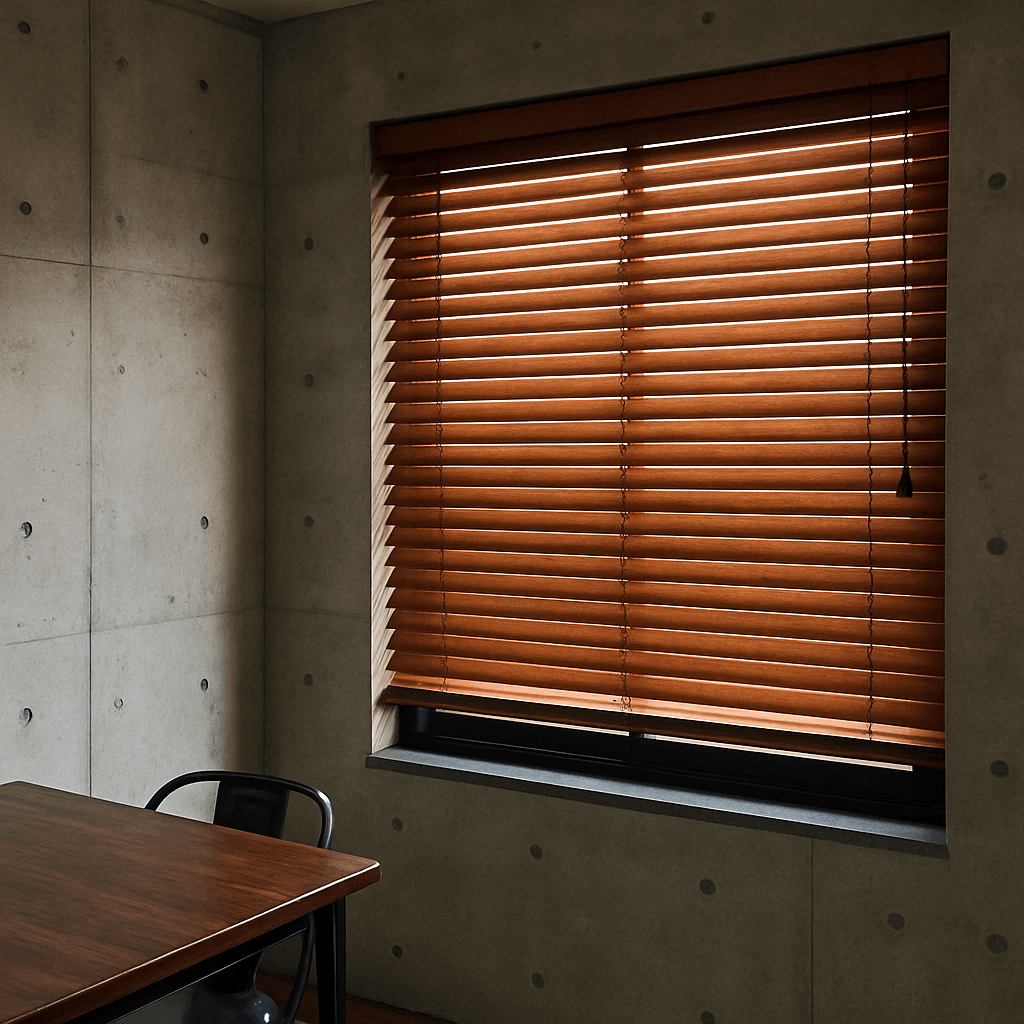

コンクリート×木の異素材ミックスコーディネート

無機質なコンクリート壁とウッドブラインドの相性は抜群です。木の柔らかさが空間に温かみを加え、カフェ風やインダストリアルな雰囲気をつくることができます。シックにまとめたいならダークブラウンやグレー系を、ポップさを加えたいならカラーウッドを選ぶのもおすすめです。

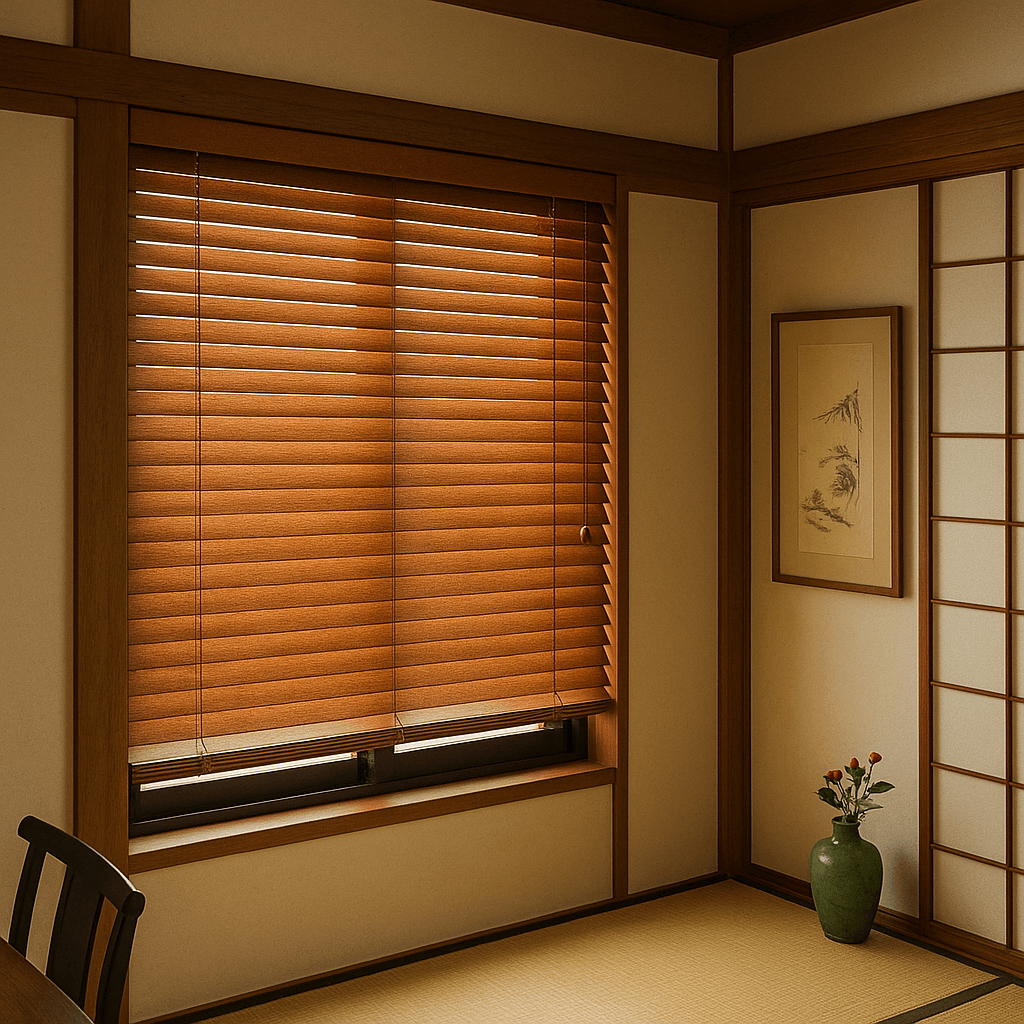

和モダン空間に合うブラインド活用法

モダンな和室にウッドブラインドはとても似合います。障子の代わりに使えば、自然素材の風合いを残しつつ、現代的な空気感を演出可能。畳や和柄の小物と組み合わせて、落ち着きとモダンさが共存する空間に仕上がります。

モノトーン・ブラックで作る洗練された部屋づくり

都会的でスタイリッシュな部屋には、ブラックカラーのウッドブラインドがよく合います。白やグレーの壁と組み合わせることで、コントラストが映える洗練された空間に。家電や家具もモノトーンで揃えれば、全体の統一感も高まります。

白いウッドブラインドで明るく清潔感ある空間に

ホワイトのウッドブラインドは、部屋全体を明るく、清潔な印象に見せてくれます。壁と同系色でまとめると圧迫感がなく、広く見える効果も。ナチュラルやモノトーン、北欧系など、さまざまなテイストに馴染みやすいのも魅力です。

ビビッドカラーのウッドブラインドでアクセントを効かせる

ポップなカラーリングのウッドブラインドは、部屋のアクセントとしても活躍します。ビビッドな色合いは子ども部屋や趣味部屋におすすめ。壁や家具がシンプルなときほど、ブラインドの色味が引き立ち、個性的な空間を演出できます。

観葉植物と好相性!ナチュラルテイストのブラインド

ナチュラル系のインテリアには、木の色味をそのまま活かしたウッドブラインドが最適です。観葉植物との相性も良く、自然を感じられるリラックス空間に。壁紙やカーテンを変えても馴染みやすく、模様替えの多い方にもおすすめです。

ウッドブラインドのメリットとは?カーテンと比べた違いも紹介

ウッドブラインドは見た目の美しさだけでなく、日常使いにおいても多くのメリットがあります。布製カーテンとは異なる特性があり、暮らしに合った選び方をすることで快適さがぐっと高まります。ここでは、ウッドブラインドならではの利点を4つの視点から紹介します。

窓まわりがスッキリ見える理由

ウッドブラインドは、布カーテンのように生地が広がらないため、窓まわりをすっきりと見せることができます。特に掃き出し窓や腰窓など面積の広い窓では、その効果が顕著です。ラインが整ったブラインドのシルエットは、空間全体に整然とした印象を与え、部屋を広く感じさせてくれます。

掃除・お手入れがしやすいポイント

布カーテンは洗濯やクリーニングが必要ですが、ウッドブラインドは日常の拭き掃除だけで十分です。スラットを1枚ずつ丁寧に拭き上げるのが基本ですが、最近では複数枚を同時に拭ける専用の掃除アイテムも販売されており、手軽に清潔を保てます。

また、アルミブラインドに比べて静電気が起こりにくいため、ホコリがつきにくいのも利点です。とはいえ、濃い色のブラインドはわずかなホコリでも目立ちやすいので、明るめのカラーを選ぶと日々の掃除の手間が軽減されます。

調光・風通しの自由度が高い仕組み

ウッドブラインドは、スラットの角度を細かく調整できるのが特徴です。カーテンのように「開ける・閉める」だけでなく、光の入り方や風の通り方を微調整できるため、一日を通して快適な室内環境を維持しやすくなります。

たとえば、日差しが強い夏場はスラットを上向きにすることで、直射日光を避けながらも室内を明るく保つことができます。風を通したいときも、スラットの角度を調整することで外の風を取り入れやすくなり、通気性も確保できます。

折れにくく、耐久性が高い素材

ウッドブラインドは木製のため、アルミ製のようにちょっとした衝撃でスラットが曲がってしまう心配がありません。重みはあるものの、その分しっかりとした存在感と耐久性があります。

特に小さなお子さんやペットがいるご家庭では、アルミブラインドのようにすぐに変形してしまう素材よりも安心です。ただし、重量があるため横型ブラインドを使用する場合は、設置場所や取付金具の強度に注意が必要です。開け閉めの頻度が高い場所には、操作性の軽い縦型ブラインドを選ぶのも一つの方法です。

ウッドブラインドのデメリットと対策|購入前に知っておきたいこと

ウッドブラインドには多くの魅力がありますが、導入前に知っておきたい注意点もいくつかあります。実際に使い始めてから「思っていたのと違った」とならないように、あらかじめ理解しておくことが大切です。ここでは、よく挙げられるデメリットと、それに対する対策もあわせてご紹介します。

重さが気になる?設置場所の工夫で解決

ウッドブラインドは天然木を使用しているため、アルミ製や布製のブラインドと比べて重量があります。そのため、大きな窓や頻繁に開閉する場所では、操作が少し大変に感じられることがあります。

この場合、ウッドブラインドを取り付ける窓の位置や用途をよく見極めることがポイントです。例えば、開閉頻度が低い窓や、装飾性を重視する部屋には向いています。一方、よく使う出入り口には軽量なロールスクリーンや縦型ブラインドを選ぶと、ストレスなく使えるでしょう。

遮光性・断熱性の弱さはどう補う?

木製スラットは隙間ができやすく、完全な遮光や断熱は難しいという点があります。特に、夜間のプライバシーや冬場の寒さ対策を重視する方にとっては、少し物足りなく感じるかもしれません。

このような場合は、ウッドブラインドとレースカーテンや遮光カーテンを併用するのがおすすめです。窓まわりに奥行きがあるなら、ダブル使いすることで見た目の印象を損なわずに機能性を補うことができます。また、ブラインド自体のスラット幅を狭めたり、ラダーテープ付きのタイプを選んだりすることで、光漏れを減らす工夫も可能です。

風による音が気になる場合の対処法

ブラインドは構造上、風が吹くとスラット同士がぶつかって音が出ることがあります。窓を開けて風を取り込むことが多い季節は、カチャカチャという音が気になるという声も少なくありません。

対策としては、風の強い日には窓を閉める、またはブラインドを上げておくといった使い分けが有効です。あるいは、音を抑えたい部屋では布製カーテンやロールスクリーンに切り替えるなど、空間ごとに使い分けるのもひとつの方法です。静音性を重視したい寝室などでは特に検討しておきたいポイントです。

まとめ|ウッドブラインドでおしゃれ&快適な部屋を実現しよう

ウッドブラインドは、天然木ならではのあたたかみと、スタイリッシュな見た目を兼ね備えたインテリアアイテムです。ナチュラル、北欧、和モダン、モノトーンなど、幅広いスタイルに自然となじみ、空間を引き立ててくれます。

素材の選び方や構造の違いによって、印象や使い勝手も大きく変わるため、自分の暮らしに合ったブラインドを選ぶことが大切です。無垢材で本格的な木の風合いを楽しむもよし、扱いやすい集成材でバランスをとるもよし。ラダーコードやラダーテープといった細部の仕様も、インテリア性や機能性に直結します。

デメリットがまったくないわけではありませんが、使い方の工夫や他のアイテムとの組み合わせで十分に補うことができます。むしろ、その特性を理解したうえで取り入れることで、より快適で心地よい住空間が実現できるでしょう。

ブラインドを「窓まわりの装飾」としてだけでなく、「空間の印象を左右するインテリアの一部」として捉えれば、より満足度の高いお部屋づくりができるはずです。